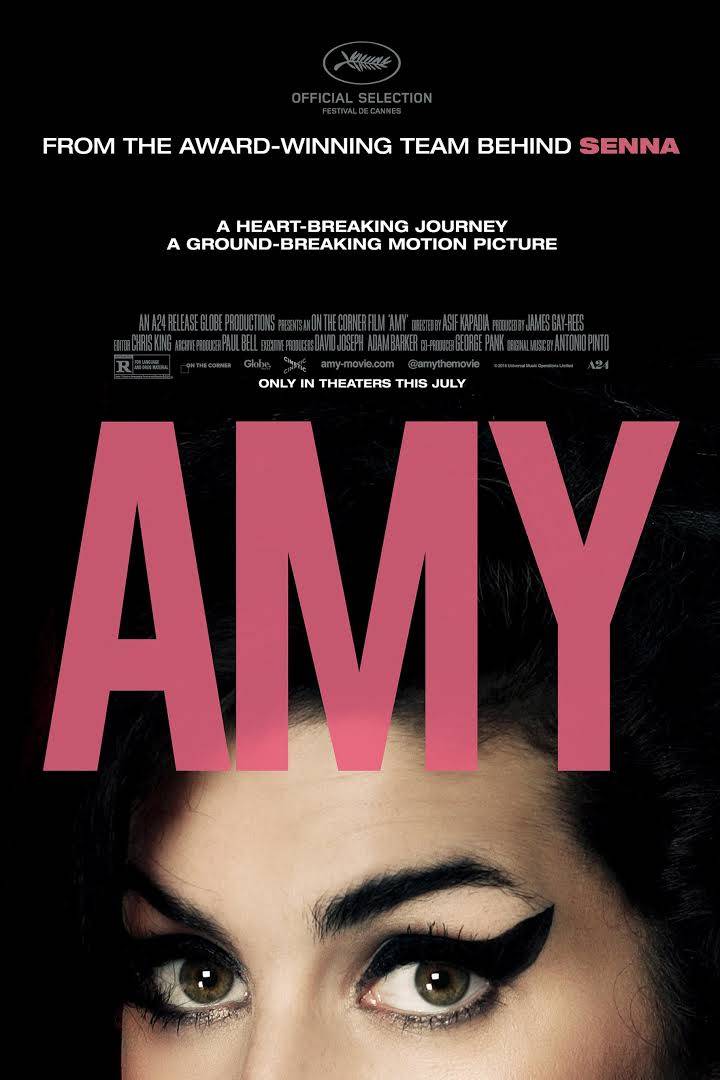

Il film sulla storia di Amy Winehouse visto in anteprima per TomTomRock

di Marina Montesano

Dopo il successo di Senna, documentario sul grande campione di Formula 1, Asif Kapadia torna con un altro mito dei nostri tempi, Amy Winehouse, nello stesso anno del non troppo apprezzato (certo non da noi: https://www.tomtomrock.it/articoli/752-kurt-cobain-montage-of-heck-una-speculazione-vergognosa.html) film su Kurt Cobain; insomma due dei celebri decessi precoci del fin troppo ricordato “club dei 27” vengono “celebrati” quasi in contemporanea. Le virgolette sono d’obbligo perché, almeno nel caso di Amy, il film è straziante, veramente difficile da guardare e tutto pare tranne che una celebrazione, sebbene il talento infinito della cantante e compositrice riceva il giusto omaggio nelle oltre due ore di narrazione.

Ma andiamo per ordine. Come per Senna, tecnicamente il film eccelle nell’utilizzo dei filmati esistenti: da quelli ufficiali (concerti, interviste) a quelli inediti girati in studio sino agli home movies; la voce del regista non appare mai, mentre la narrazione è corale, affidata alle voci dei tanti che hanno conosciuto Amy nelle differenti fasi della sua esistenza. E’ chiaro che questa assenza del regista è finzione, com’è normale che sia; la scelta dei materiali e il modo di presentarli dichiarano esplicitamente la tesi di Kapadia: Amy Winehouse soffriva di depressione e di disturbi dell’alimentazione sin da ragazzina, forse complice la separazione dei genitori, forse perché tale era la sua natura, particolarmente sensibile com’è spesso quella di molti artisti. I suoi disturbi sono trascurati da una madre di poco polso, la cui figura emerge sciapita e insignificante, e da un padre assente; almeno fino al momento in cui la ragazza comincia ad avere successo.

Il successo e la personalità autodistruttiva attraggono le persone sbagliate (il padre, il fidanzato e poi marito Blake, il nuovo manager interessato solo a farla suonare dal vivo anche quando non ne può più), mentre il trionfo planetario di Back To Black la coglie fragile e impreparata a gestirsi: a quel punto il circo dei media è in piedi, pronto a fotografare e a diffondere ogni delirio, ogni gradino della discesa agli inferi che ne precede la morte, arrivata il 23 luglio 2011.

In realtà, i problemi di salute, acuiti dal consumo di droghe (inizialmente leggere) e alcol, le rendono difficile mantenere in piedi la sua carriera musicale già dall’inizio; ricordiamo infatti che tra il suo primo disco di discreto successo, Frank, e Back To Black, corrono ben tre anni, dal 2003 al 2006. Troppi, in effetti, e che – come il film mostra – se ne vanno in tentennamenti, distrazioni tossiche, momenti di vuoto spinto. Casa discografica e manager (il primo, suo amico quasi d’infanzia) si danno da fare, cercano di spingerla a comporre e tornare in studio, anche a disintossicarsi, ma a lei non va e l’entourage familiare certo non l’aiuta. Sarà difficile d’ora in avanti (ma era vero già dalla sua morte) riascoltare con la stessa allegria il formidabile hit Rehab: “I ain’t got the time / And if my daddy thinks I’m fine ….”; nel film vediamo come sia effettivamente il padre Mitch ad assecondare il desiderio della figlia di evitare la riabilitazione in clinica.

Centrale è, ovviamente, la relazione ipertossica, in ogni senso possibile, con Blake Fielder-Civil (che, per inciso, assomiglia terribilmente a Dave Vanian dei Damned), parassita privo di ogni merito: sparisce dalla vita di Amy per tornare dalla fidanzata nello iato tra i due dischi, ritorna puntuale come le zanzare al tramonto d’estate al momento del successo.

Ma, per quanto siano imperdonabili i suoi difetti (lui la inizia alle droghe pesanti, per sue stessa ammissione, lui la molla nei momenti difficili), una cosa è chiara: la stessa arte di Amy è informata di tutto quello che di distruttivo c’è nella sua esistenza. Lo straordinario momento in studio con Mark Ronson, nel quale lei compone e interpreta la title track del nuovo disco, è significativo: “You went back to what you knew / So far removed from all that we went through” è la storia del primo abbandono di Fielder. Ciò che la distrugge, insomma, è anche ciò che tiene in vita la sua musica.

Dopo il successo, come detto, tutto deraglia: e il film non ci risparmia le scene terribili, incluso il concerto di Belgrado, ultima apparizione su un palco, veramente inguardabile, almeno per chi ha avuto a cuore la sua musica. E qui, naturalmente, la domanda si impone. Qual è lo scopo di Kapadia? Qual è il senso di Amy? Una denuncia dello star system e dell’ingerenza dei media? In tal senso funziona, ma per farlo deve riproporre le stesse immagini orribili che venivano diffuse mentre era in vita. Certo, a queste fanno da contrasto quelle poco o per nulla viste finora: la performance live, quando lei è ancora quasi ignota, di What Is It About Man, ancora in lavorazione con il titolo di Understand, splendido brano di Frank; l’impagabile trasmissione nella quale l’intervistatrice continua a chiederle di Dido e lei si esaspera; l’incontro commovente con Tony Bennett; in generale tutti i momenti di buon umore che le conferiscono lo charme riconosciutole da tanti. Insomma, il dubbio che anche questo sia sfruttamento un po’ viene, sebbene temperato dall’apprezzamento per lo sforzo di offrire una visione non edulcorata del suo talento.

Alla fine del film ognuno avrà la sua risposta, e forse verrà il desiderio di andarsi a rivedere uno dei tanti suoi concerti belli, fortunatamente in circolazione, per ricordarla anche e soprattutto così. Magari ripensando con rimpianto alle parole conclusive di Tony Bennett: “Life teaches you how to live it – if you live long enough”.