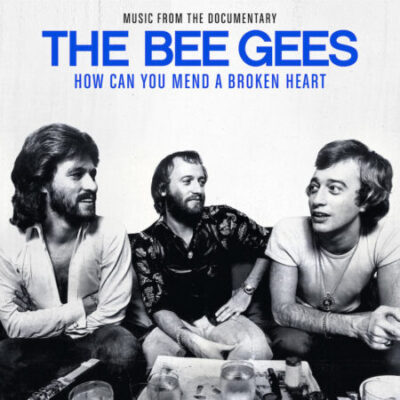

Il documentario definitivo sui Bee Gees: How Can You Mend a Broken Heart.

Uscito il 12 dicembre scorso in anteprima su HBO (che lo ha coprodotto), How Can You Mend a Broken Heart è il documento ufficiale, e con ogni probabilità conclusivo, con il quale Barry Gibb consegna al giudizio dei posteri una carriera a tre che ha sfidato uno dopo l’altro i decenni, coronata da un successo di pubblico che tradotto in numeri lascia ben poco spazio al dibattito: 230 milioni di copie vendute, che salgono a 270 milioni, se contiamo i lavori scritti e prodotti per altri artisti.

Proprio come nell’esecuzione iniziale della struggente How Can You Mend a Broken Heart – lancia di Achille che ferisce e risana il cuore piagato come poche altre – resta accesa ormai soltanto la luce di Barry Gibb, dopo che il buio ha inghiottito uno ad uno tutti gli altri fratelli. Primo ad andarsene “il quarto Bee Gees” Andy, nel 1988, al termine di una fragile e dolorosa parabola di troppo rapido successo e dissipazione, consumata fra ansia di autonomia da un lato e dipendenza dai fratelli e dalle sostanze dall’altro. Seguiranno nel 2003 Maurice, eterno peacemaker consumatosi fra i due ambiziosi e litigiosi fratelli (con la sua morte, per volontà dei restanti, si estinguerà il marchio Bee Gees) e nel 2012 Robin, il più tentato dei tre da rotture e voli solitari, non di rado premiati dal successo.

Una authorized biography

Dalle parole di Barry, che si presta alla camera dignitosamente vecchio, si slega il filo della memoria lungo il quale scorrono le tappe di una carriera senza pari per intensità e durata. Sfilano, fra immagini d’epoca, foto e filmati amatoriali di famiglia, album, canzoni, protagonisti degli anni che furono; anni che, per onesta ammissione dell’interessato, rappresentano il più e il meglio di una vita a cui non resta ormai che un presente fatto di ricordi.

Dal precoce successo australiano al ritorno baciato dalla fama in quella Gran Bretagna che li aveva visti partire, esuli giovanissimi, fino al mondo scintillante dei Criteria Studios di Miami e al successo planetario, Marshall mette in scena con zelo e serietà documentaria che ripagano della non molta originalità e dell’esito finale un po’ ingessato del prodotto (prevedibile, a onor del vero, e implicito nella natura stessa di authorized biography) la cronistoria pubblica di un successo ostinatamente perseguito, non sollevando mai troppo, nel salotto buono delle memorie di famiglia, la polvere dei vizi – o delle virtù, sia mai – privati. Anche quando a parlare sono le vedove degli scomparsi, regna un oculato e meditato politically correct, che certo avvolge le vite dei protagonisti in un velo pudico e decoroso, ma diciamolo, su, ché non si sta parlando di Pierluigi da Palestrina, un po’ marmoreo.

Qualche mancanza sul primo periodo dei Bee Gees

Avrebbe giovato all’insieme, crediamo, un quadro più approfondito della torrenziale creatività riversata nella prima grande fase matura della carriera dai Gibb; anni che si aprono con l’ineguagliata gemma di pop psichedelico 1th (1967), frutto di uno stato di grazia ribadito nell’arco di pochi mesi da due album poco meno grandi e rigurgitanti di schegge pop e melodie fra le più memorabili di ogni tempo, i delicati, morbidi pastelli pop Horizontal e Idea (entrambi nel 1968) e culminanti nel più controverso ed ambizioso Odessa (1969), ricco di spunti compositivi ed inciampi sinfonici. Non fu soltanto fame, ma una stagione creativa folgorante, in cui i tre fratelli avevano sopra di loro soltanto il cielo e potevano permettersi di rifare per intero, senza soccombere, nientemeno che Sgt. Pepper’s degli amati e incombenti Beatles.

Marshall documenta decisamente bene il periodo dell’approdo – più graduale, cauto e autonomo di come solitamente non lo si rappresenti – all’universo genericamente indicato come disco, con la bella testimonianza di Eric Clapton, accorto suggeritore di una risciacquatura dei panni oltre Oceano, ed il giusto peso dato a collaboratori, produttori e discografici nella definizione di un nuovo sound e di un nuovo ‘modo’. Si rende così il dovuto agli altri membri della band (pare incredibile, ma c’erano) e ancor più al ruolo giocato dalle figure volpine di Arif Mardin e Robert Stingwood nel posizionare la macchina da guerra musicale dei Bee Gees all’uscita dai gay club in cui la disco stava esplodendo ben più come liberatoria way of life che non come genere musicale, portandoli all’incasso, principi bianchi di uno sterminato popolo di neri costretto all’underground.

La parte migliore di How Can You Mend a Broken Heart

Per chi scrive i momenti di maggiore interesse dell’intero lavoro di Marshall stanno proprio qui. Main Course, di cui si documenta il making of, e che raccoglie quella Nights On Broadway in cui per la prima volta, su suggerimento di Mardin, appaiono i backing vocals in falsetto di Barry Gibb, è assunto forse un po’ troppo apoditticamente ad apripista delle scintillanti notti in discoteca: in realtà l’album è ben incerto sul corso da seguire, sospeso com’è, in modo suggestivo, fra prime mosse disco, pop melodico e riverberi country, ma non c’è dubbio che dopo di esso molto – non tutto, ché i Bee Gees rimarranno sempre fedeli a se stessi, nella buona come nella cattiva sorte discografica – cambi. A partire dal conto in banca.

Marshall ha la mano abile del documentarista e restituisce con grande leggibilità la manciata di anni che separa le stelle dalle stalle (sempre assai poco frequentate dai nostri queste ultime, in verità). Nell’arco di due anni, dall’apogeo del soundtrack originale di Saturday Night Fever (che, per chi scrive, contiene la sintesi più alta del soul e funk bianco che sia stato dato ascoltare) e dal tour trionfale di Spirits Having Flown (in cui, sempre per chi scrive, il giocattolo si rompe malamente a tutto vantaggio del portafogli, pur restando Tragedy una hit irresistibile e Love You Inside Out un gran pezzo dance) si arriva il 12 luglio 1979 alla famigerata ed infame Disco Demolition Night, ben ritratta da Marshall nel suo vero significato, omofobo e razzista. Nel corso della manifestazione, inscenata in odio alla black music sotto le mentitissime spoglie di un atto di rivolta contro l’imperversare ed il graduale degradarsi della disco a fenomeno bassamente commerciale, i Bee Gees furono fatti oggetto di feroce derisione. Il raduno ordito dal dj Steve Dahl al Comiskey Park si trasformò in breve in una squinternata sommossa urbana e i dischi dei Bee Gees, come di altri musicisti poco o per nulla riconducibili alla scena disco, furono distrutti pubblicamente nel corso di un ignobile linciaggio morale. Vista col senno di poi, si trattò di una violenta pagliacciata, ma la mela era ormai matura da tempo.

Fu un baleno: la disco ne uscì marchiata, a livello di percezione diffusa, come genere per eccellenza disprezzabile, e gusti, modi e stili della musica popolare mutarono radicalmente nell’arco di pochi mesi. Se nei circuiti underground la disco music sopravvisse ibridandosi con i primi vagiti del rap, il pubblico bianco americano tornò a volgere lo sguardo altrove, al rock e al country in specie. I Bee Gees riusciranno non senza difficoltà a sopravvivere al mutare dei venti, traghettandosi con fatica negli anni Ottanta. Pur raccogliendo nei decenni successivi non pochi e non trascurabili successi commerciali, avranno ormai poco da dire e ancor meno da rappresentare.

Bee Gees, una storia che era necessario narrare

How Can You Mend a Broken Heart è, in fin dei conti, la pietra sepolcrale dei Bee Gees. Voluta in vita da colui che più degli altri ne detenne l’anima ed il segreto di durevolezza, è il testamento di un superstite e impone di interrogarci su cosa resti del lungo scorrazzare dei tre venuti dall’Isola di Man nell’universo della musica (anche nella galassia di quella cattiva, va da sé). Resta polvere di stelle, certo, ma brilla, eccome se brilla ancora oggi, ed è la fotografia che non stinge di un tempo sideralmente distante della storia della musica e del costume, quella raccolta a manciate scintillanti in How Can You Mend a Broken Heart. Resta la straordinaria avventura artistica di tre adolescenti che ostinatamente vollero essere, da sempre e soltanto, un gruppo pop e niente più di questo (Andy scomparve proprio al momento in cui si era rassegnato ad unirsi alla line up). Resta la storia di quattro fratelli che, fra litigi, partenze, ritorni e definitivi addii, si amarono molto. Resta, per noi che li amammo forse altrettanto, una manciata di emozioni niente affatto da poco e il demo di Woman In Love cantato da Barry Gibb, che per la prima volta qui si ascolta, è giusto una perla in più.

Non me ne voglia l’autore dell’articolo, ma mi pare che in tante parti la descrizione della storia dei Bee Gees riportata nel pezzo, oltre a non essere fedele alla realtà, non sia nemmeno fedele al documentario. Inoltre definirlo una pietra sepolcrale, oltre ad essere davvero poco ben augurale, non riflette lo scopo del documentario, che è proprio il contrario, quello di fare finalmente luce su uno dei più importanti e sottovalutati team di autori della musica pop degli ultimi 50 anni. Peraltro è assolutamente riduttivo affermare che nei decenni successivi al periodo d’oro non hanno avuto più niente da dire o rappresentare perché la loro musica ha influenzato nuove schiere di artisti.

Ciao Enzo,

ti rispondo volentieri nel merito, fin dove è possibile.

Ho scritto che il documentario è una “pietra sepolcrale” perché è evidente (per quanto me ne dispiaccia assai) che i Bee Gees non esistono più, da quasi venti anni ed è evidente, solo che non ci si voglia limitare al tifo, che Barry Gibb abbia voluto erigere un (gran bel) monumento alla loro memoria (per me, e di sicuro per te, molto amata). Non si tratta di fare scongiuri, su!, ché auguriamo a tutti di campare duecento anni, ma di prendere atto della realtà. Sottovalutàti, consentimelo, i Bee Gees non lo sono stati mai, neppure quando adolescenti cantavano “Lollipop” (diffcile esserlo quando si vendono 230.000.000 di dischi, il rischio è caso mai quello contrario). Non ho scritto che non abbiano avuto “più niente da dire”, ma che “Pur raccogliendo nei decenni successivi non pochi e non trascurabili successi commerciali, avranno ormai poco da dire e ancor meno da rappresentare” (perdona la pedanteria, ma se si vogliono correggere gli altri meglio essere precisi). Lo penso convintamente, non so come dirtelo; devono pensarla più o meno così anche Barry Gibb e Marshall, che hanno liquidato l’ultimo periodo in pochi minuti, molto giocati su elementi di comprensibile emotività. Temo sia piuttosto vero. Sul fatto che l’articolo non sia federe alla realtà e al documentario, non me ne volere neppure tu, ma, per dirla allo stesso modo in cui lo dici tu, semplicemente non è vero.

Tifare è sempre ammesso, e spesso bello: in alcuni casi però approfondire (in modo sempre e comunque discutibile, ci mancherebbe), può essere più utile che tifare.

Un caro saluto