Il ragazzo che guardava le stelle. Per Gram Parsons, a cinquant’anni dalla morte.

All’alba del 26 settembre 1973, nella camera n. 8 del Joshua Tree Inn, il corpo di Gram Parsons fu rinvenuto privo di vita. Moriva con lui anche la musica e un po’ di quell’America insolente e indomita che aveva innamorato il mondo. Gram Parsons non aveva ancora compiuto ventisette anni.

Ebbe un’idea dominante Gram Parsons, e non se ne distaccò mai. E quella regalò al mondo. Che la musica country, all’epoca confinata in un circuito d’ascolto ottuso e un bel po’ reazionario, dovesse inforcare, per forza, la strada del linguaggio che parlava la cultura giovanile del tempo, il rock. La sua instabilità, la sua irrequietezza, la sua necessità di abbandonare ogni progetto non appena gli puzzasse di compiutezza, sono non soltanto il frutto di uno stato di alterazione progressiva e di un’indocilità caratteriale. Sono anche l’esigenza irrefrenabile di disperdere il proprio seme musicale, concependo quel che ancora non c’è, in una ibridazione permanente di forme e di stili, che deve essere superata e abbandonata per strada subito, non appena inizi a consistere. Difficile, se non impossibile, come sempre, dire chi abbia inventato che cosa. Ma se ci si vuol provare, Gram Parsons fu colui che il paradigma de country rock proprio lo creò, piegandolo poi, non pago, verso una più complessa a articolata sinfonia di stili, che volle chiamare “cosmic american music”. Altri poi passarono all’incasso, con minore o maggiore onestà, dagli Eagles a Neil Young. Ogni suo progetto fu caratterizzato da sistematico insuccesso, ma il seme gettato fu il suo.

Gli esordi

Parsons esordisce sulle corde del folk, a latitudini fra Fred Neil, il Dylan acustico e Tim Hardin. È la sua protostoria, solida ma poco originale, di certo non imperdibile, e la si può ripercorrere con più ordine, dal 2011, grazie ai due volumi di Gram Parsons: The Early Years 1963-1965, in cui la sua maniera vi appare in formazione e via via meno acerba. Ma il salto del fossato si ha soltanto con il primo gruppo, quella International Submarine Blues, che, messa i piedi nel 1966, darà come unico frutto Safe At Home, che vedrà la luce soltanto nel 1968, quando già il gruppo non esisteva più. I pezzi di più alta qualità sono tutti di Parsons: Blue Eyes, Luxury Liner (la vera gemma dell’intero disco, che diverrà cavallo di battaglia dell’amica Emmylou Harris) e Strong Boy. Prevalgono il country e il folk, il rock non fa capolino, e gli ingredienti sono ancora un po’ squilibrati e slegati. Archiviati gli International Submarine Blues in quello stesso 1968, unitosi ai Byrds, Parsons disperde il proprio seme musicale in Sweetheart Of The Rodeo, facendone per molti, e fra questi, per chi scrive, il capolavoro dei Byrds.

Gram Parsons e i Byrds

Parsons collabora con due brani, la morbida One Hundred Years From Now e quella Hickory Wind, scritta a quattro mani con Chris Hillman, che gronda nostalgia per un Sud che non si sa dire se sia più un luogo fisico o un paradiso perduto dell’anima per il quale non resta che rimpianto. L’influenza di Parsons trasuda però da ogni poro, determina l’intera aura di un lavoro che si rivelerà uno dei grandi perni sui quali, qualche decennio dopo, prenderà a ruotare l’intera scena dell’alternative country. Sweetheart Of The Rodeo doveva essere, nelle intenzioni originarie, una grande summa dei generi musicali: per l’influenza di Gram, l’album vira decisamente e senza esitazioni al country. Per sovrapprezzo Parsons convince i Byrds a lasciare la Los Angeles della psichedelia per la Nashville del country più conservatore e mainstream e proprio lì il disco verrà inciso. Sarà un insuccesso e la performance dei Byrds del 15 marzo 1968, al Ryman Auditorium, il tempio dell’ortodossia country, si rivelerà un disastro dei più perfetti, concludendosi fra insulti e sberleffi di ogni genere da parte di un pubblico che degli innesti di Parsons sapeva farsene ben poco (*).

Ma Gram è già pronto a volare via di nuovo: il pretesto questa volta è la tournée dei Byrds in Sud Africa, rifiutandosi Parsons, pare, di suonare nel paese dell’apartheid. Lo segue Chris Hillman, insieme fondano il gruppo che meglio e più in profondità impressiona la lastra dello spirito musicale, i Flying Burrito Brothers. Nel 1969 esce The Gilded Palace Of Sin, il più compiuto capolavoro di Parsons, in cui il country & western trova posto accanto al soul, alla sfatta lentezza della psichedelia californiana, ad echi gospel e al rock ‘n’ roll, definendo il caleidoscopio dai colori sfumati di un’americana di volta in volta tesa e briosa o bagnata nella nostalgia. In larga parte composto da Hillman e Parsons in una grande casa a Reseda, ribattezzata alla bisogna Burrito Manor, registrato in un paio di mesi nel cuore della San Fernando Valley, The Gildred Palace Of Sin è anche il frutto delle peregrinazioni notturne di due novelli scapoli in locali come il The Hobo, il The Plantation, e il Red Velour, dove regna il country della scena di Tulsa.

The Gilded Palace Of Sin

The Gilded Palace Of Sin non si sa, letteralmente, da dove partire. Hot Burrito # 1 è, semplicemente, una delle più belle canzoni d’amore di ogni tempo e luogo, modellata in una cera morbida e cremosa che ad ogni ascolto sembra sciogliersi e di nuovo rapprendersi senza consumarsi. Con Hot Burrito # 2 compone quello che potremmo definire un “dittico della fedeltà”, deposto ai piedi di Nancy Ross. E poco ci commuove che Parsons poco dopo l’abbia lasciata se a fronte di tanto effimero dolore si è prodotta una così duratura bellezza. Splendide le due cover soul, entrambe di Dan Penn, Do Right Woman (con le armonie vocali di Crosby) e soprattutto quell’albero che non finisce mai di perdere le foglie che è Dark End Of The Street. Parsons la definiva “cosmic american music” e in effetti non si sa se l’impasto finale sia country, sia soul, sia psichedelia della grana più fine e morbida. Di certo si sa che la mano dell’amatissimo Re del rock ‘n’ roll, che solo l’anno prima era tornato a calcare le scene in pelle nera con un formidabile comeback, è ben viva in questo ribollire fascinoso di culture musicali, che compone una vera, screziata americana, alla fine dei salmi figlia di un solo padre: Elvis.

Si passa dal brio sfacciato e insolente di Christine’s Tune, dedicata alla celebre performer e groupie Christine Frka, alle selvagge corse in motocicletta nelle plaghe più desolate di Wheels: la moto, grande passione di Parsons, che sorride, ma già canta di non aver paura di morire. C’è posto anche per l’amara dolcezza di Sin City, ballata sommessa che mette il dito nella piaga della opulenza sfacciata dello show business (“la porta placcata d’oro” è quella del manager dei Byrds Larry Spector); c’è posto per un duplice omaggio alla controcultura hippie (Hippie Boy, sui fatti di Chicago 1968, che suona però come una rassegnata sconfitta, venata di malinconia soul, e My Uncle, in brillante veste country) e infine ed ancora per la solitudine e la dispersione nel mondo delle droghe e dell’alienazione (con la malinconia barcollante di Do You Know How It Feels e con Juanita, che filtra una dolorosa esperienza personale di Hillman).

Una influenza che dura nel tempo

È un malinconico, infinito tramonto nel deserto sorseggiando tequila The Gilded Palace of Sin, un disco che sembra non smettere mai di girare sul piatto davanti ad un sole che tarda a scomparire all’orizzonte. Come già Sweetheart of the Rodeo, e come i due splendidi album da solista che seguiranno, anche The Gilded Palace of Sin è un fiasco commerciale. L’album raggiunge la posizione numero 164 della classifica statunitense di Billboard, in Gran Bretagna non entra neppure in classifica e ancora oggi non è certificato disco d’oro. Ma alle sue fonti si abbevereranno in molti, dagli Eagles, nella loro opera di ripulitura e plastificazione del genere, a Elvis Costello, che al country e al soul, e ai lori incroci, fu sempre sensibile, fino a Steve Earle e a Dwight Yoakam e a molti soliti noti e ignoti della scena alt. La vera prova del nove della lunga durata di The Gilded Palace of Sin: l’impatto ben misurabile sul movimento assai ortodosso che nel mondo del country anni Ottanta prese il nome di “New Traditionalist”. Quando si dice vincere gli avversari sul loro stesso terreno.

Burrito Deluxe convince meno

Nel 1970 esce Burrito Deluxe, secondo e meno avvincente episodio della saga Burrito, ma se ne esce di nuovo anche Parsons, licenziato perché sempre meno affidabile sul palco e fuori e sempre più in balia dell’alcol e dell’eroina (anche se la graffiante Older Guys, a quattro mani con Hillman, è una delle due vette del disco). Gli Stones sono negli Usa per le sessions di registrazione di Sticky Fingers. Parsons, amicissimo di Keith Richards e assai meno di Mick Jagger, ascolta in studio Wild Horses. La vuole a tutti i costi: uscirà prima in Burrito Deluxe che nel disco degli Stones e, sfatta e un po’ marcia agli angoli, vola così in alto nel cielo che neppure Jagger e Richards riusciranno a sfiorarla.

La strada da solista

A partire dal 1971 Parsons, esaurito il tempo dei gruppi e dei grandi gruppi, prova a costruire la sua strada di solista e da solo. Regala ancora due capolavori, GP e Grievous Angel. Esempi stellari, entrambi, di quel che Parsons, s’è visto, definiva, “cosmic american music”. Country rock, sì, ma si è già ben oltre, in una continua ibridazione con il gospel (ché un conflittuale assillo religioso non lo abbandonò mai), con il soul, con una mai sopita passione per il rock ‘n’ roll e qualche residua linea di febbre folk. GP vede la luce nel 1973. Nel frattempo Parsons ha sentito cantare Emmylou Harris, in un piccolo club di Washington. È l’inizio di una collaborazione artistica e di una sintonia umana profondamente ramificate, che si intrecciano ad una relativa stabilità sentimentale (anche se il matrimonio con Gretchen Burrell avrà brevissima durata).

In GP, in cui Harris duetta e armonizza vocalmente nei cori, accanto a brani virati sul classico e più brillante canone del country (How Much I’ve Lied, Kiss the Children e Still Feeling Blue) c’è posto per il country soul di una memorabile, intima riflessione religiosa, A Song For You e per il soul senz’altro aggettivo della morbida ballata She, disteso sui suoni lunghissimi di chitarre steel. Il delicato country rock di The New Soft Shoe, più del finale rock blues di Big Mouth Blues, rappresenta l’altra stella cadente di questo primo lavoro solista. Parsons mette in piedi i Fallen Angels, per accompagnarlo dal vivo con Emmylou Harris, ma GP, acclamato dalla critica, non sfugge alla sorte che accompagna ogni disco di Parsons: è un insuccesso pieno.

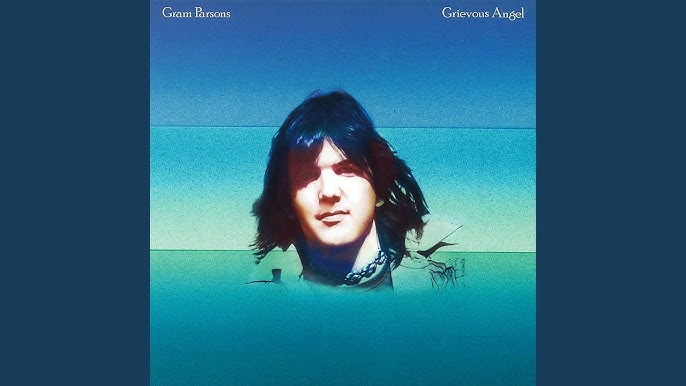

Nel gennaio del 1974 usciva il disco postumo di Gram Parsons: Grievous Angel.

Siamo così all’epilogo e da capo, si torna all’amato Joshua Tree, dove il destino batte l’ultimo colpo. Parsons ha già registrato Grievous Angel, sempre il quel 1973. Si prende una pausa, ai confini bruciati dal sole del deserto californiano, prima di partire in tour. Si dice avesse trascorso del tempo a guardare le stelle, Parsons, la notte fra il 25 e il 26 settembre, attratto dalle sconfinate praterie notturne di deserto. Forse, chissà, scrutando il cielo nella speranza di avvistare anche qualche disco volante, altra sua grande passione di fanciullo eterno. Ma Gram Parsons, al secolo Ingram Cecil Connor III, è gonfio di alcol, droghe e barbiturici e non vedrà il mattino, stroncato da una overdose che avrebbe ucciso tre uomini.

Il resto è storia, anche mal cinematografata, fin troppo ricamata. Il patrigno reclama la salma del figliastro, per inscenare un funerale tradizionale e rispettabile, come si conviene ad una rispettabile ma devastata gran famiglia del Sud, e vuole che sia lontano dal mondo della musica. Phil Kaufman e Michael Martin vogliono adempiere alle ultime volontà di Gram, cremare il corpo e seppellirlo al Joshua Tree (oggi le ceneri di Gram Parsons riposano al The Cap Rock Parking Lot). Ne vien fuori un balletto macabro e un po’ osceno: la bara ed il corpo sono sottratti alla famiglia, si tenta di bruciare i resti di Gram con qualche litro di gasolina, ma no, non ci si riesce. I due si costituiscono. Se la cavano con una multa per furto di bara, non essendo previsto nel codice ancora il reato di sottrazione di cadavere.

Grievous Angel è il testamento di Gram Parsons

Grievous Angel esce postumo, nel gennaio 1974. Parsons se ne va davvero e per sempre questa volta e in breve se lo dimenticano un po’ tutti. Grievous Angel è il suo testamento. Il linguaggio musicale, cosmico e americano, si arricchisce di profondità e spessore. Indimenticabile il morbido country gospel di In My Hour Of Darkness e ancor più la straziante versione, a due voci con Emmylou Harris, di Love Hurts. Lenta e addolorata, sottratta per sempre agli Everly Brothers, Love Hurts è una sofferta sapienza, libro aggiunto al Nuovo Testamento dell’amore deluso, pervasa com’è da un afflato quasi religioso, sospesa fra tenerezza e disincanto. Splendide la ballata country soul Brass Buttons, dedicata alla memoria dolorosa dell’alcolismo materno, e l’iniziale Return Of The Grievous Angel, più soffusa di country, ma torna a scorrere anche un genuino spirito rock’ n’ roll nella vibrante I Can’t Dance e ancor più nella scatenata Ooh Las Vegas.

Indimenticabile Gram Parsons

Se lo dimenticano un po’ tutti Gram Parsons. I gusti del pubblico cambiano e la sua musica, per quanto l’avesse voluta cosmica e americana, sembra destinata all’oblio: anche Grievous Angel vende poco o nulla e si piazza al posto 195 nella classifica Billboard americana. Se lo dimenticano un po’ tutti, Gram Parsons, ma non proprio tutti. Sconvolta alla scomparsa improvvisa dell’amico amatissimo, non lo dimentica Emmylou Harris. Gli dedicherà la struggente Boulder To Birmingham, nel suo Pieces Of The Sky (1975). Gli arcigni di gusto e i duri di cuore la giudicheranno forse un po’ melensa, questa delicata e rispettosa elaborazione di un lutto che non passerà, e che si consuma fuori da ogni baracconata e da ogni improbabile formalismo familiare. Non smetterà mai negli anni Emmylou di cantare Parsons, di inciderlo, e ancor oggi lo fa, senza aver aspettato, al tempo, che il seme di Gram desse figli e frutti a distanza. Il suo “I would walk all the way from Boulder to Birmingham/If I thought I could see, I could see your face” resta ancor oggi l’epigrafe più onesta e l’omaggio più profondo e sincero a quello scapestrato e irrequieto ragazzo del sud, che lasciò Harvard per tracciare caparbio la rotta di una musica senza confini e senza linee di separazione. Che è quel che resta di lui.

(*) L’apporto di Gram Parsons su Sweetheart Of The Rodeo avrebbe dovuto essere più corposo: quattro tracce poi pubblicate con McGuinn alla voce erano in origine cantate da lui. Queste versioni si ascoltano come bonus tracks sull’edizione in cd del 1997.