Un piccolo ma significativo cambio di nome per il Neil Young + Crazy Horse di Barn.

Proprio così: Neil Young Crazy Horse, senza in mezzo quell’And a cui siamo stati finora abituati. Un po’ come se il vecchio Neil si fosse finalmente deciso a regolarizzare l’unione con la sua “storica” amante dandole il suo cognome. Peraltro nelle storie d’amore molto lunghe – e quella di Young con i Crazy Horse è ormai più che cinquantennale – capita che qualche pezzo si perda per strada: dei Crazy Horse dei vecchi tempi sono rimasti gli inossidabili Billy Talbot al basso e Ralph Molina alla batteria mentre Frank “Poncho” Sampedro, che dal 1975 aveva sostituito il defunto Danny Whitten, ha abbandonato la compagnia. Anche se il chitarrismo “ruvido” di Sampedro è sempre stato funzionale al sound del gruppo non si può certo dire che il sostituto lo faccia rimpiangere visto che si tratta di Nils Lofgren, ormai da anni in pianta stabile nella E-Street Band di Springsteen, ma già saltuariamente collaboratore di Young fin dai tempi di After The Gold Rush.

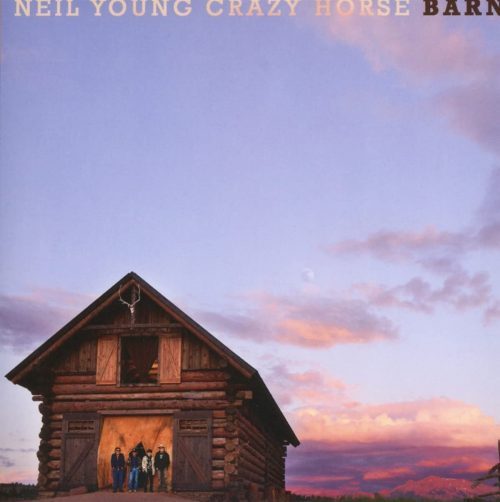

Neil Young Crazy Horse – Barn

Il disco ci restituisce per molti aspetti il “tipico” Neil: quello che nel corso degli anni ci ha abituato all’alternanza tra tenere ballate country-folk e quei pezzi rock rudi e tirati che ne hanno fatto quasi un precursore del grunge. Così la delicata ballata iniziale, Song Of The Seasons, il cui assolo di armonica iniziale contrappuntato dalla fisarmonica di Lofgren ricorda l’attacco di Out On The Weekend, non avrebbe sfigurato all’interno di Harvest. La successiva Heading West è invece un pezzo in puro stile Crazy Horse prima maniera in cui la chitarra di Young e il piano di Lofgren si danno reciprocamente sulla voce. Non gli è da meno la successiva Change Ain’t Never Gone, in cui l’armonica di Young vira decisamente su un blues rivisitato in chiave dylaniana. Anche la successiva Camerican, in cui il canadese diventato americano rende omaggio alle sue origini e al paese che lo ha accolto e gli ha dato fama raccontando in breve la sua vicenda personale, sembra uscita dai solchi di Zuma.

Il disco prosegue nella sua alternanza tra ballatone caratterizzate soprattutto dai dialoghi tra piano e armonica in cui la chitarra spesso si mette in secondo piano (They Might Be Lost, Tumblin’ Thru The Years) e “tirati” pezzi rock che camminano sul filo di percussioni e basso martellanti e chitarre distorte che la fanno da padrone (Human Race). Chiudono due brani emblematici anche nei titoli: Welcome Back e Don’t Forget Love. Come a dire che Neil Young è tornato e si è forse lasciato alle spalle i periodi più bui della sua parabola umana, anche se il primo dei due brani ha musicalmente molte affinità con i dischi della cosiddetta “Trilogia Oscura” o “Del Dolore”. Ma Don’t Forget Love è un esortazione a non lasciarsi abbattere dagli “schiaffi” che la vita spesso ti affibbia e ad uscirne ricorrendo all’amore, in senso lato, come unica possibile medicina.

Un ritorno di buona qualità

Dieci brani nessuno dei quali forse figurerebbe in una ipotetica classifica delle prime 20 o 30 migliori canzoni del Nostro; ma ognuno potrebbe trovare posto senza troppe difficoltà in uno dei suoi dischi migliori come più che onesto comprimario. Recensori ben più competenti e autorevoli del sottoscritto hanno affermato che dopo aver ascoltato il disco viene voglia di lasciarlo sul piatto – o nel lettore cd – e farlo ripartire daccapo e nel mio piccolo non posso che confermare. Dopo qualche recente prova non proprio esaltante, la “vecchiaia” ci restituisce un Neil Young più “vivo” che mai.

Be the first to leave a review.